古瑜伽修行的歷史、分類和方法概要 The Summary of the History, Classification and Methods of ancient yoga practice

古瑜伽和原始佛教都是以制止感官、心念和潛意識的活動,最後達至涅槃(Nirvana)為其核心價值 Ancient yoga and Pre-sectarian (Original) Buddhism both have the core value of stopping the activities of the senses, mind and subconscious, and finally

古瑜伽修行的原初形態

瑜伽修行源自古印度吠陀修行文化時期,據一些現代學者的研究甚至可以追溯至公元前三千年的印度河流域文明時期,據現代考古發掘的文明也顯示出當時有大量修行者的坐姿圖案。在公元前二千年的吠陀文獻也有提及各種以「苦行」為手段的「仙人」和對他們的讚頌。「苦行」是古瑜伽修行的原初型態,也是後來古瑜伽修行的一部份。因為當時的修行者相信「苦行」會對修行者帶來各種在意識上神秘的體驗,進入瀕死狀態後「涅槃(Nirvana)」。這種單純以「苦行」為修行的文化被後來的遮拿教傳承。

古瑜伽修行及後進一步發展其「早期形態」。在早期大概公元前七八世紀至公元初,印度史詩《摩訶婆羅多》及被認為是最早期的十一本《奧義書》裡面開始探討「意識的本質」、「人來到世界的終極原因」等等在名為「數論」的印度宗教哲學理論,並指出達至「梵我合一」的瑜伽方法,最後達到涅槃的異常神精神狀態。《奧義書》中還詳細描述練習瑜伽的方法,在早期《奧義書》中把瑜伽修行分為「六支」-「調息、制感、沉思、專注、思考和入定」。

基於《摩訶婆羅多》的古瑜伽修行

而《摩訶婆羅多》主要是以「數論」和「瑜伽」作為其達到「涅槃(解脫)」的依據和方法。數論是以認知自我的本質,和身體的意識與潛意識的運作以及其如何互相影響,這些關於意識的知識在背後作為瑜伽修行的核心理論,同時透過瑜伽去實踐如何制止人體感官接收的訊息、心念和潛意識的活動,去感受和體會一種名為「梵」、「涅槃」的狀態。換句說話就是,數論和瑜伽是令修行者對人本質的理解(理性)和體會(感性)進行全面一致的整合。

印度聖典《簿伽梵歌》是《摩訶婆羅多》的一部哲學詩,也是第一部宗教哲學詩。其主要講述人早期瑜伽修行如何解脫於種種由心念和潛意識帶來的煩惱,並指出瑜伽修行主要的三條道路-「業瑜伽、智瑜伽和信瑜伽」。

業瑜伽 Karma Yoga

透過在社會「正念」行動,並在意識上專注履行維持社會運作的義務和職責的一種修行方式。在實踐過程當中需要修行者完全專注在當下的工作和事物,斷絕過去和未來對現在的影響。業瑜伽依靠正念的日常行動,對自己的潛意識包括情緒慾的全面監控和抑制,達到心念因為日常正念行為而完全抑止。這種理念也是印度四種姓的由來-「婆羅門、刹帝利、吠舍和首陀羅」。「婆羅門」職責為宗教事務、文化教育和祭祀。「刹帝利」相當於武士、皇室貴族、軍政管理階層。吠舍主要是指商人、地主等資產階級。而被認為是社會最低層的種姓為「首陀羅」,都是以勞作和體力勞動維生的階層,如僕人,農民等等。早期的四種姓系統並不代表一個人的社會地位,而是將人所能在適合的工作分成四大類,在這四類工作中也可以進行「業瑜伽」的修行達到解脫。

業瑜伽本質是在修行靜觀或冥想等靜態的深入意識的入定方法前,透過將意識投入當下的外在行為來將粗大的雜念盡可能地消除,例如包括呼吸、苦行、運動、居家生活或日常工作等任何行為。這也影響後來的佛教「正行」修行思想,如「行禪」等等,要求人在走路或工作當中的完全專注,在專注過程中忽略心念的影響,最後達到一種名為「心流」的狀態,是一種心念和潛意識因為當下的活動而停止的修行方式。

智瑜伽 Jnana Yoga

了解數論宗教哲學,並以其為主要核心思想去觀察和了解自己的意識。也會對世間的事物進行大量觀察分析思考,逐漸建立對生命的理解和體會。當修行者進行大量哲學思辨和思考時,同時用特定針對頂輪的呼吸法、冥想和觀察來打開頂輪,頂輪完全打開時會生出「風、雷、雨、電」或「環狀氣流」等異常感,生出「智慧」。

這也對後來原始佛教修行三乘當中的「聲聞乘」的思想帶來影響。「聲聞乘」是指收集以及分析一切關於人心的屬性、情緒控制、顯意識和潛意識變化的無常、禪修方法及修行期間出現的問題等等理論和訊息,例如要清楚知道「法」、「無明貪愛」等等十二因緣、「涅盤」、「因果、業」等等背後真實的意思和如何作用在人心之上影響我們的人生。

另外,道家修練也有一些呼吸和觀竅方法來打開人體腦部深處的「泥丸宮」,讓頭頂生出「風、雷、雨、電感覺」並讓修行人生出「智慧」的記載,也就是華人地區俗語所說「開竅」的由來,這裡的竅主要是「泥丸宮」。

信瑜伽 Bhakti Yoga

透過帶著對黑天(古印度三主神之一毗濕奴的「化身」)的信仰、慈悲和愛(包容,接受)等等的感性態度作為「工具」去克服在生活和修行過程中的各種情緒和心理問題,以自身對感官和心的制御的修行對黑天進行「祭祀」。需要修行者完全遵守古印度或婆羅門教教義,是屬於一種完全使用宗教信仰和感性思維的修行方式,也會包含對黑天的神像進行觀想入定等等不同的修行方式。

及後也發展一種名為上師瑜伽(Guru Yoga)的修行方法。這些依靠信仰和感性的修行方式也影響到後來佛教一些秘密宗教的修行理念。例如在藏傳佛教修行也有大量需要對上師,或本尊神佛帶著祟敬和愛的態度,對神像或上師的觀想入定來進行冥想修行。

基於《瑜伽經》的古瑜伽修行-王瑜伽(Raja Yoga)

《瑜伽經》作者為帕坦伽利(Patanjali),是一部最早對數論和各種瑜伽修行方式進行理論總結與歸納的經典,現代學者對其成書年代未有一致定論,綜合各種說法,大致判斷成書時期為公元前2-5世紀。《瑜伽經》將瑜伽修行歸納為「八支」- 「自制和遵行(也就是守戒-「不殺生、誠實、不偷盜、梵行(攝心和感官)、和不固執於所有感官刺激和外物」)、坐姿、調息、制感、專注、沉思和入定」。其中前五支為「外支」,主要是以外在行為和外部條件淨化身心,當因為外在行為的調整而清靜後才得以控制感官後再適宜進行後三支也就是被稱為「內支」或「總制御」的三步「專注、沉思和入定」。而這三種「內支」也是「無種子入定」的「外支」,因為依靠「專注、沉思和入定」才能達到「無種子入定」的狀態。

《瑜伽經》共有四章,而第一章-「入定」裡直接了當地指出學習瑜伽是學習如何制止人體感官接收的訊息、心念和潛意識的活動,從而解脫於各種存在於人心的各種問題,並在瑜伽修行過程中努力保持鎮定,了解自己對自己的「無知」。當中講述各種人心因為各種潛意識活動所造成的狀態,以及制止心念和潛意識後的「入定」狀態,入定的技巧和方法,包括如何循序漸進地由「有智入定(有意識錨點入定,如觀呼吸、數息等等)」、「無智入定(無意識錨點入定)」、「有種子入定(有對細微意識觀察的入定)」到最後「無種子入定(無觀察並完全靜止的入定)」。而「無種子入定」狀態是心念活動和潛意識活動被完全停止後的一種特殊意識狀態。

這種基於《瑜伽經》的瑜伽修行方法,被後來的人稱為-王瑜伽 Raja Yoga

《瑜伽經》的古瑜伽修行與原始佛教修行的源流相同

婆羅門教和吠陀修行文化在印度文化中於各時空都始終佔有主流的地位,印度古代正統哲學被分為六派哲學-「數論、瑜伽、勝論、正理、彌曼差和吠檀多」,以及一些非正統的佛教如秘密佛教、性力派、遮拿教和順世論等等非正統宗教哲學。但其實瑜伽卻是基於數論的各種修行方法,作為一種古老的修練身心的方法,也是被當時各派宗教和哲學學派的學者所接受和共同擁護的共同理念和修行方法。「數論」和「瑜伽」雖然被指是哲學,但內容和分類在現代學科分類來看卻是可被歸納成一種名為「意識學」的學科。

雖然後代對《瑜伽經》的注釋和翻譯晚於佛教,但數論和瑜伽理論的產生和原初早期修行的形態卻遠遠早於佛教。凡熟悉原始佛教理念、數論和古瑜伽的理論和修行方法的學者,皆能看通許多當中非常多的相同之處(當中被認為相異之處都是後來翻譯和流傳過程當中的誤解)。

據一些佛經如《佛所行贊》、《三藏經》記載佛陀的生平,也有提及佛陀早年出家時拜師求道並從兩位老師(阿羅藍Arada 仙人 以及 鬱陀難 Udrake 仙人)身上學習「數論」、「古瑜伽」和「四禪八定」的記載。從阿羅藍身上學習「數論」和「四禪」後並到達「無所有處定」,也就是「我」擺脫了身體(在道家也有神魂出體之說)。但佛陀認為「我」仍存在,仍會陷入生死輪迴,所以另拜鬱陀難為師,並學習「非想非非處定」。但佛陀仍然覺得「非想非非處定」不能解脫自己於輪迴之外,所以再另外進行苦行修練。最後瀕死之際發現苦行仍不能達到解脫的狀態,所以在菩提樹下自行參透第九定—「滅盡定」證得「阿羅漢果」,永世解脫於輪迴之外。

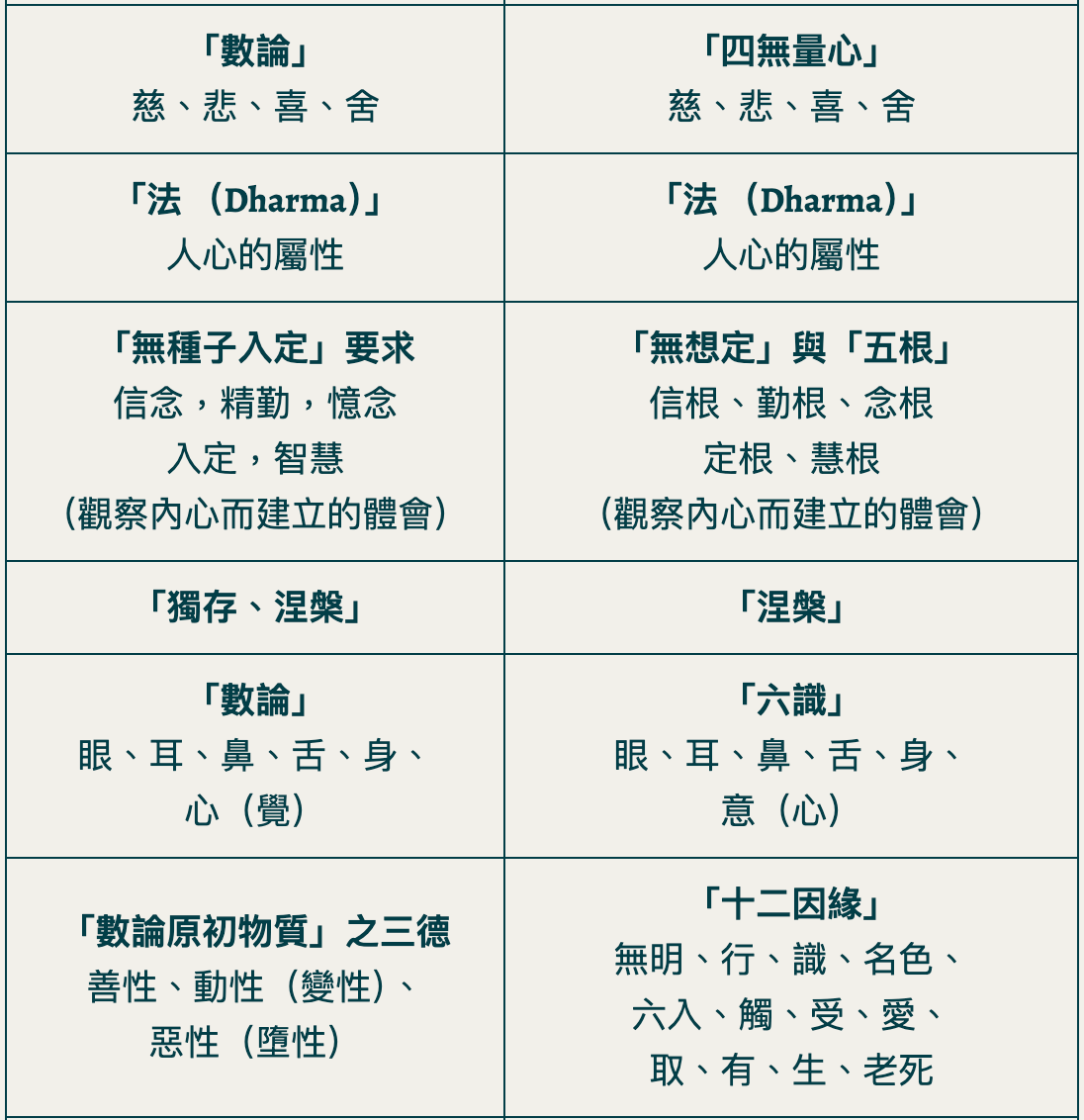

所以佛教經論中大量教義和修行概念都有非常的相似:

現今大量佛經來源成迷,並有大量理解、翻譯和注釋錯誤本質是因為並不熟悉古印度哲學和古瑜伽,也不熟悉古吠陀修行文化。這也導致大量佛教修行者因為相信學術和佛教權威所教導錯誤的概念而走入歪路。修行任何的古瑜伽可能因應個人需要而尋找上師指導,但並不需要經由任何上師「灌頂(Abhiseca)」或「調頻(Attunement)」才能修行某種瑜伽。 因為打開或調整各脈輪手法完全可以自行實現。需要上師灌頂或調頻才能修行某些瑜伽是一種迷信和商業手法。

其他古瑜伽修行方法

昆荼利(拙火)瑜伽 Kundalini Yoga

不論在道教、古印度、藏傳佛教或一些秘密佛教、甚至南美洲薩滿的修行文化,都不約而同地指出人體在進行某種修行時會引發某種「內在的火焰」。這種「內在的火焰」是非常的強烈甚至可在冰天雪地下靜座時,讓身邊的冰雪融化成水,這種狀態被後來佛教修行者名為-「拙火定 」。

這種古瑜伽修行方式從古到今都是以口傳心授方式傳授,以秘密宗教的方式傳授入室弟子。這派深信人體生命能量都藏於人體的尾椎(或下三輪),並通過呼吸法等等方法達到冥想入定的狀態後,同時觀特定脈輪(或中脈)震動的修行方式就會被啟動。在氣脈啟動時同時需要修行者努力保持冷靜,心若冰清地像旁觀者一樣讓「內在的火焰」慢慢流經各脈輪最後到達並打開頂輪(泥丸)。當頂輪被火焰打開後,在進階修行時必須要一心二用地讓頂輪或眉心輪(泥丸宮),與臍輪(黃庭穴)或底輪(氣海)同時啟動,讓頂輪清涼之氣與心輪或下臍輪或底輪其中之一輪的熱氣相交。

這種修行方式被認為是一種「速成」的修行方法,但伴隨著的危險卻因人而異。初學者往往啟動氣脈後所產生的身體強烈發熱或痛症,而引發內心的恐懼不安或各種虛幻不實的情緒慾望甚至幻覺,最後導致一些嚴重身體、精神和情緒的問題,難以根治。所以一些藏傳佛教修習拙火定者必須為智勇雙全的「上根」之人。在古代道家「性命雙修」的修行也有相同的修習方式被流傳,名為「練氣化神」。

咒瑜伽 Mantra Yoga

「咒」在梵文的原意是指一些有「力量」的語言,這種力量並不是指這種語言有什麼「神力」,而是指這些語言在發音期間所引起的「震動」。

咒瑜伽透過口部發音不斷念頌一些「短句」,慢慢放鬆身體後並同時使用「頭胸共鳴」等唱頌方法震動大腦深處和(或)身體特定脈輪和經脈,讓精神集中在一點或多點;也可集中由發音引起的在身體多處脈輪和經脈的震動。

在古瑜伽最常見的是集中在脈輪的震動。例如感受頌唱時,同時感受在心輪與頂輪(或眉心輪),以及至整個身體的震動(也可配合守竅法在太陽輪或臍輪引起「內在的火焰」進行「拙火定」)。

之後再由念頌轉為默念,並透過默念達到入定、入靜的意識境界;當默念到一定程度後捨棄默念,轉為觀察自己的細微意識,最後連這種對意識的觀察都捨棄, 進入「無想定」。

而對短句和念頌方式也有一些特定的要求,例如:

念唱是與呼吸相依,所有發音都必定為在「呼」的情況下被頌唱,所以短句不能多於或少於一個呼的時間,大概六至十二音節為最佳。例如蓮花生心咒:

「嗡 阿 吽 班 雜 咕 嚕 叭 嘛 悉 地 吽」

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

ॐ आः हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ氣呼出的長度越長就越容易放鬆,身體越放鬆也就代表越容易打開頭胸共鳴腔,產生頭部(頂輪)和胸部(心輪)的震動,但並不需要太過於關注呼吸時的長度,只需在念頌開始時簡單調整一下便可。

可以使用單音節,如唵(listen,IAST拼作Auṃ或Oṃ;梵文:ॐ;藏文:ཨོཾ)是一個經常在佛經和印度教經典裡出現的「種子字」作為冥想的意識錨點。但在不段念頌期間也必須盡量延長念頌的時間,也就是盡量增加「呼」的時間,把OM音慢慢由O,OM最後M循序漸進發出。OM Chanting 咒音示範

反面例子:念心經、大悲咒等等長篇大論的經文是完全沒有效果的。另外如果念出的句子對特定神靈帶有某種信仰的祈禱,會較容易看見該宗教神靈的幻象。

不要理解所念的短句的實際意思為何,熟悉華文的修行人可以找一些梵文或其他語言的短句作為意識錨點。梵文的發音比起其他語言更容易容引頭胸共鳴的震動。

唱頌時音調不要使用過高或極低音,而是用低音來引起身體脈輪震動,因為低音其波幅較短和波長較長,較容易引起頭胸共嗚震動。使用極低音除非想單獨引起胸腔共嗚並只震動和打開心輪(膻中、黃庭)。

念頌時以腹式呼吸吸氣,然後用腹部的氣帶動聲帶,讓氣流進入聲帶讓其緩慢地「自動」發音即可,聲帶不需刻意用力而自然震動,同時感受自己身體因唱頌所引起的震動。這樣發出的音就會非常自然舒服,震動感也會最強。學習時需要自己不斷調整聲帶和氣息,來尋找震動感最強,聲音響亮同時又最自然放鬆的唱頌方法。

咒瑜伽使用範圍極廣,可以將其使用在冥想前的準備,加快進入冥想的定靜效果;也可在日常生活當中隨時使用,作為「行禪」的一種「所緣」, 在感受到念頭充斥大腦、情緒不穩或在身體不適時使用。也可以配合觀想法,把聲音震動的「震央」作為觀想的根據,用想像力把震動「轉移」到底輪或其他地方等等作為有效自行調整脈輪(調頻 Attunement)的方法。

這種修行方式在宗教修行文化傳承上對大量東西方宗教有重大影響,例如東正教密教、藏傳佛教和日本秘密佛教真言宗等等秘密宗教修行的持咒(句)修行,天主教隱修的「短句祈禱」修行,和大乘佛教淨土宗不斷念頌「南嘸阿彌陀佛」的修行等等。這些宗教都相信透過排除所有雜念,和不斷念頌後或默念一些短句,是一種與神通靈和成聖成佛修行方式。但如在修行途中因為任何原因帶著強烈的慾望和情緒反而會讓人有嚴重的精神問題。

哈達瑜伽 Hahta Yoga

挑戰高難度伸展和扭曲肢體的動作,並實踐苦行、禁慾、禁食等等修行方式。透過各種對身體不同部位的隨意與不隨意肌控制的訓練,最後達到完全掌控自己身體和潛意識的狀態,建立對身體的信心和開發身體的潛能。和冥想一樣,人在經歷極度痛苦時也會分泌大量如瀕死時所自動產生的腦分泌,帶來各種幻覺和神奇的體驗。這種狀態和西方醫學研究人在瀕死狀態當中的體驗大致一樣。

這種瑜伽修行方式對現代瑜伽發展影響極大,現在很多瑜伽課程都著重對身體的控制能力,當中很多姿體動作也是來自哈達瑜伽。也有一些現代的瑜伽修行者在哈達瑜伽之上發展更多其他體位動作,成為現代一種集養生、減肥和心理治療於一身的運動。

怛特羅瑜伽 Tantra Yoga

怛特羅瑜伽很多時候會被普羅大眾誤以為是一種單純的「性力派修行」,也就是後來的藏傳佛教的「男女雙修法」,以透過在性交中控制自己的情緒和慾望同時又要保持「火(慾望)」不能熄滅,並在性交時不洩任何體液(包括前列腺液、精液和女性性器官在性交時所分泌的體液),同時以特定呼吸法和觀脈輪(通常為頂和底輪)方式來讓自己的進入某一種精神境界。也有很多女性常常被新聞報導被一些假借修行以作「性交轉運」,實則騙色的「神棍」所欺騙。

夢瑜伽 Dream Yoga

在古瑜伽和佛教都指出人存在於人心的一種煩惱—「睡眠」對修行者的障礙是最大的。原因是因為只有在睡眠當中完全失去對自己意識的覺知能力,顯意識會隨潛意識所擺佈,更隨著夢中的幻境帶來各式各樣心理和情緒上的變化。很多人更會沉醉在夢境當中不能自拔,甚至引起渴睡症逃避現實,或因為顯意識因為過多的幻境而被影響,導致專注力慢慢減弱,最後進一步引發在生活中更多的幻想,失去分辯當下的現實與幻想之間的能力。

在睡眠前盡量放鬆自己的身體,並盡量在睡前減少腦內的內在對話和情緒慾望,否則會導致睡眠引起的夢境變得消耗,引起起床後的情緒慾望起伏,變成反作用。

帶著輕微對當下對環境警覺,或對身體某部份的覺知進入睡眠。例如自己的呼吸,大腦中央的感覺,當下睡眠環境的覺照等等。

尋找覺知與身體放鬆直到入睡的微妙平衡。

進入「清醒夢」或「睡眠麻痺」狀態。「清醒夢」代表一種自己在睡眠當中覺知到自己正在做夢當中,並可以自行醒來或進一步操控夢的內容;而「睡眠麻痺」則俗稱為「鬼壓床」,身體處於在睡眠的狀態但意識卻在清醒當中。在初期的睡眠麻痺狀態可能會引起恐懼不安等情緒。但在這過程中安住自己的心,放鬆並慢慢操控自己的身體後, 可以產生「出體」或對夢境的完全控制的精神體驗。

另外,在每次睡眠起床後努力回憶起自己夢的內容,更可以編寫一本屬於自己的夢日記用作紀錄自己每一個夢的內容。當自己可以清晰回憶起自己所作的每一個夢,可以極大地提升修行夢瑜伽的效率。